alex lynx

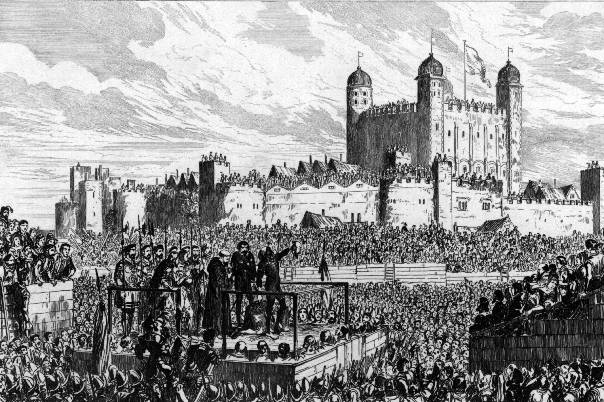

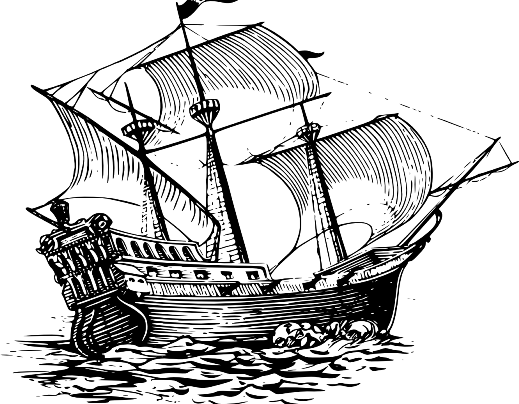

Navium Tirocinium

Пролегомена

Вот уж не думал, что когда-либо займусь писательством. Талантов подобных никогда в себе не наблюдал, скорее даже наоборот – тяготел к более точным наукам. В школе литература была одним из самых моих нелюбимых предметов.

Да и говоря по правде, я был бы достоин презрения окружающих и потерял бы уважение сам к себе, если бы до последнего настойчиво твердил, что эту книгу полностью написал я сам. Хотя по ходу того, как продвигалась работа, я говорил моим друзьям и знакомым, что я пишу историко-приключенческий роман. Бесспорно, моей заслуги в том, что получилось, очень даже немало. Но совесть не позволяет мне полностью присвоить себе авторство.

Постараюсь вкратце пояснить. С детства я тяготел к странствиям и путешествиям – стремление, которое, правда, заключалось в основном в прочтении огромного числа книг про моряков, индейцев, ковбоев, рыцарей и всякого рода путешественников. Мне хотелось знать, как там, в далёких странах живут люди и на что они похожи эти далёкие края. Но заботливые правители нас тщательно от подобной информации ограждали. И мне, простому мальчишке, оставалось лишь смотреть «Клуб кинопутешествий» и мечтать… Я уже учился в вузе – конечно же, в техническом, – когда в нашем царстве-государстве начались желанные перемены. Занавес, отделявший нас от остального мира, упал или приподнялся – это кому как нравится, и перед нами открылись уникальные возможности. Но поскольку авантюризма мне явно не доставало, и к тому же я имел несчастье быть единственным ребёнком у своей матушки, я никуда не уехал, а покорно пошёл по проторенной дорожке. Однако детское моё любопытство никуда не делось. Я уже немного знал английский и за скромную плату достал пару адресов тех иностранцев, желавших переписываться с кем-нибудь из России – тогда на Западе вошло в моду всё русское. Разумеется, я предпочёл выбрать адреса девушек. С одной из них, американкой я обменялся парой писем, после чего она предпочла исчезнуть. Но вот с другой мы стали настоящими друзьями. Это оказалась замечательная молодая шотландка, весёлая, общительная, деятельная и настоящая патриотка. Несмотря на мой далёкий от совершенства английский, а может быть, даже благодаря простоте моих немудрёных, но искренних фраз, мы достаточно скоро подружились. Я с нетерпением по много недель, а то и не один месяц ждал от неё каждое письмо. Это только через несколько лет у меня появилась возможность пользоваться факсимильным аппаратом, а уж затем всеобщим достоянием стали электронная почта и интернет, а поначалу всё было мучительно долго. Через три года я первый раз побывал в Шотландии и сразу стал почётным гостем на свадьбе у моей шотландской сестры – поскольку именно такие отношения установились между нами и чему я был безмерно рад. Я перезнакомился со всеми её многочисленными родственниками и друзьями, среди которых чувствовал себя очень уютно и комфортно. Излишне говорить, что недолгая моя поездка была полна впечатлений и знакомств, что и отложило отпечаток на всю мою дальнейшую жизнь.

Когда я вернулся домой, то сам завёл семью. Но, увы, долго наслаждаться благами семейной жизни мне было не суждено. Более того, к большому моему сожалению всё закончилось, как это частенько и бывает, позорным скандалом, который я по своей глупости и неопытности не смог избежать и даже чем-то спровоцировал. Наверное, здесь всё и началось… Пережить этот удручающий и драматичный этап в моей жизни мне помогла моя шотландская сестрёнка и новая поездка, итогом чего, в конце концов, уже через много лет стала эта книжка…

Я не раз встречал у маститых писателей в прологах к романам любопытные истории о том, как эти самые романы создавались и что послужило их основой. Великие авторы увлечённо писали про услышанные ими якобы истории в забытых богом селениях, про принесённые им незнакомцами рукописи, про откопанные в старых библиотеках манускрипты и приводили ещё множество подобного рода выдумок. Да-да, именно выдумок, как же иначе, или для корректности можно их назвать литературным приёмом. Не мог же я считать себя настолько простофилей, чтобы поверить во всю эту чушь, призванную лишь заинтриговать будущих читателей.

И вот сейчас мне в некотором роде стыдно тех моих мыслей, хотя они, возможно, и были вполне разумными. Краска приливает к моему лицу, когда я представляю, что будут думать обо мне читатели, когда я сообщу им, что на самом деле произошло. Это выглядит ещё более нелепо, чем те инсинуации великих прозаиков о происхождении их трудов. Поэтому я со стыдом и ужасом предвижу, как читатели – если таковые вообще найдутся – отнесутся к моим следующим словам и с каким презрением они будут обо мне думать, принимая меня за обманщика и шарлатана. Что ж, я этого вполне заслужил и обязан терпеть, и заранее всех прощаю.

Итак, когда я второй раз оказался в Шотландии, друзья сделали всё возможное, чтобы я забыл о своих горестях и проблемах. Посещение многочисленных музеев, старинных замков, плавание на паромах на острова, поездки на машине по безлюдным горным дорогам с живописными пейзажами, прогулки по покрытым вереском холмам – всё это должно было отвлечь меня от проблем и вновь пробудить вкус к жизни. Но и, конечно же, хорошие, добрые компании по вечерам со стаканом вина или толикой чего покрепче. Однажды мы очутились в доме Сэдди – так зовут маму моей названной сестры. На самом деле её имя Сара, но все её зовут Сэдди. В общем-то, я ещё с моей первой поездки в Шотландию был знаком с этой немолодой неунывающей женщиной, родоначальницей огромного семейства, и ныне бабушкой роты гвардейцев и стайки фрейлин, а также прабабушкой многочисленной и не поддающейся счёту армии правнуков и правнучек. Она ещё жила в тот год в небольшой трёхкомнатной квартирке в западной части Глазго. Муж её умер за несколько месяцев до свадьбы их младшей дочери, моей названой сестры, и поэтому я его, к сожалению, никогда не видел. Знаю лишь, что он был честным рабочим на верфях на Клайде, а его бабушкой была некто Дженни МакГрегор, в то время как Сэдди являлась потомком Максвеллов и Лесли… И вот, после тёплой встречи, обниманий и поцелуев я вручил Сэдди привезённый мною подарок. Честно говоря, уже не помню точно, что это было – по-моему, оренбургский пуховый платок. Мы мило пили чай, разговаривали о том, о сём. Потом старушка поинтересовалась, читаю ли я книги. Конечно, я читал, и ещё сколько! Тогда Сэдди вышла на пару минут и вернулась с каким-то большим предметом, завёрнутым в ткань неопределённого цвета и перевязанным хлипкой бечёвкой. Моя гостеприимная хозяйка сообщила, что в свёртке находятся какие-то рукописи. Бумаги эти, по её словам, были очень очень старые, потому что ей они достались ещё от недавно почившей старшей её сестры Нетты, а ей – от их родителей, а от кого они достались им она не знала. Нетту я хорошо помнил по первому моему визиту в Глазго. Казалось, тогда они с сестрой соперничали в привлечении моего внимания и опеке надо мной. Она курила как паровоз, как и её сестра Сэдди, и в результате получила рак лёгких. Предчувствуя приближение смерти, Нетта попросила свою сестру свозить её на море – на один из испанских курортов. Через пару месяцев после возвращения в Шотландию, её не стало. Кстати, Сэдди после этого трагического случая бросила курить (это на семидесятом-то году жизни!)

Кажется, я немного ушёл в сторону. Так вот, Сэдди сказала шамкающим голосом, что она как-то пыталась разобрать, что в них написано, но так и не смогла понять, что это такое – то ли письма, то ли какие-то рукописные книги или скорее их черновики. Она показывала эти бумаги своим детям, уже немолодым и даже некоторым из их детей. Однако, как она сообщила со вздохом, ни у кого из них не появилось желания копаться в этой толстой кипе листов. Но у Сэдди рука не поднималась выбросить этот свёрток, который так и оставался лежать в её кладовой многие годы. И вот она, с видом будто делает великий подарок, вручила мне эти бумаги. Разумеется, я был не в силах отказаться, тем более, что Сэдди намекнула, что надеется узнать от меня, что же написано на этих листах. В свою очередь, сделав вид, что с огромной радостью принимаю «подарок», и пообещав почитать рукописи, я забрал свёрток, горячо поблагодарил старую шотландку и на том мы и расстались. Тогда я ещё не представлял, во что вляпался. Очутившись через пару недель у себя дома, я ради любопытства развернул свёрток и понял, что в кипе в общей сложности около тысячи (!) листов, исписанных мелким почерком. Хотя я прилично читаю по-английски, но необходимость прочесть этот штабель листов не пойми чего привела меня в ужас. В итоге, я снова аккуратно завернул рукописи, завязал, убрал на самую верхнюю полку и надолго забыл про них. Тем более что в следующие месяцы я был всецело поглощён работой, поиском путей приобретения моего собственного жилья, оформлением документов на ипотеку и прочей связанной с этим суетой. Сначала я успокаивал мою совесть (я ведь обещал прочесть рукописи!) большой занятостью и нехваткой времени. А когда она, совесть то бишь, мало-помалу впала в летаргический сон, то я и вовсе забыл про бумаги. Причём так сильно забыл, что чуть не лишился рукописей. Когда я перевозил мои небогатые пожитки в свою новую квартиру, я просто напросто не удосужился залезть на стул и глянуть, не осталось ли чего в шкафу. Лишь когда я закрывал дверь и бросил в этот миг прощальный взгляд на последнее моё временное обиталище, что-то ёкнуло внутри и я вдруг вспомнил о тех бумагах.

Потом прошло несколько месяцев обустройства нового жилья. Понятное дело, что занятие это было хоть и хлопотное, но куда приятнее, чем читать не пойми что. Так прошла весна, лето. И вот, одним тёмным осенним вечером, не зная чем себя занять, я вдруг вспомнил про эти бумаги и решил наконец-то если не выполнить моё давнишнее обещание прочитать их, то хотя бы попытаться это сделать. С некоторой неохотой я достал эту кипу макулатуры, развернул, уселся в старое кресло (новое я ещё не приобрёл) и принялся просматривать страницы.

Я сразу сообразил, что это рукопись книги со странным названием на латыни или нескольких книг. Судя по пожелтевшим страницам, написано всё это было ужас как давно. Ещё более я удивился после прочтения первых нескольких страниц. Как я говорил, в то время на досуге, обычно перед сном – для скорейшего засыпания – я читал много книг, причём в оригинале, и большую часть из них составляла английская классика. Так вот, стиль изложения, используемые обороты в рукописи сильно смахивали на английский литературный язык… первой половины девятнадцатого века! Витиеватые фразы, многоуровневые предложения, апелляции автора к читателю и ещё много чего, свойственного тому времени. Хотя, возможно, это была лишь хорошая имитация, кто знает, или же я просто ошибся в своём суждении – всё же в вопросах литературы я всего лишь дилетант…

День за днём читая понемногу рукопись, я обнаружил, что некоторые страницы отсутствуют. К счастью страницы были пронумерованы. Оказалось просто напросто, что некоторые листы лежат не на своём месте, как будто очередной «хранитель» рукописи случайно рассыпал её, а потом неаккуратно сложил обратно, перепутав порядок страниц. Мне пришлось потратить битых два часа, чтобы устранить эту оплошность. Про себя я ругал того небрежного неизвестного хранителя (не знаю, кто там был – Максвелл, Лесли или кто ещё), не подозревая ещё, что мне предстоит потратить на эту рукопись ещё не час, не день и не месяц – а целые годы! Более того, то, что сейчас находится перед вами, это перевод лишь трети всей этой рукописи, и мне предстоит ещё титаническая работа, если господь отпустит мне ещё время.

Сейчас я пытаюсь понять, с какой стати я взялся за это неблагодарное дело. Наверное, потому что жизнь сложилась так, что у меня не было больше семьи, и вряд ли уже появится, и не надо было уделять всё свободное время заботливой жене и послушным детям. К тому же я избавлен, к моему большому сожалению, от необходимости честным трудом зарабатывать себе на хлеб насущный, ибо здоровье моё давно уже пошатнулось, да так пошатнулось, что наше доброе государство взяло на себя заботу о моём благополучии. Мне не надо было обязательно работать, и порой появлялось много времени, которое я не мог потратить на привычные для других радости жизни. Но сидеть без дела и скучать, наблюдая, как бесцельно, впустую проходят день за днём, я тоже не мог, и потому решил попробовать перевести рукопись. Кроме того, мне нравилось, то, что я уже успел прочесть.

Почему я потратил так много времени на перевод трёх сотен листов? Да потому что это была не просто работа переводчика! Рукопись напоминает собой по большей части черновик с множеством зачеркиваний, пометок, исправлений, клякс. Где-то встречаются нестыковки в сюжете, а в иных местах откровенные исторические ляпы. Поэтому, по сути, мне пришлось не просто редактировать, а вносить несчётное число разного рода исправлений и поправок. А для этого потребовалось стать немножко писателем и даже историком, проштудировать кучу материала про ту эпоху. К тому же мне хотелось перевести рукопись как можно ближе к стилю оригинала – может быть, чтобы тем самым отдать дань уважения автору. Поэтому мне пришлось много читать классических переводов подобной литературы того времени, чтобы набрать лексический запас и перенять стилистику той эпохи. Я ведь за всю свою жизнь к тому времени даже и маленького рассказика не накрапал. А поскольку мне приходилось по мере возможности работать в различных компаниях по своей основной профессии, то перевод и редактирование рукописи проходили очень неравномерно, порой только по выходным дням, а иногда я вынужден был прерывать моё «писательство» на месяца.

После этого я бывал в Шотландии ещё несколько раз и пытался выяснить, кого на самом деле стоит считать автором рукописей. Но, увы, Сэдди знала про это не более того, что уже рассказывала мне ранее, и заверила меня, что я, если хочу, могу опубликовать перевод под своим именем.

В итоге, через одиннадцать лет после того, как бумаги попали в мои руки, я, наконец-то, могу быть немного доволен. Немного – потому как прошло столько лет, а я в состоянии предъявить на суд публики пока лишь треть рукописи…

Ну, вот и закончились мои разъяснения, которые, надеюсь, вас не сильно утомили и не отбили охоту прочесть этот роман. Что ж, если это так, то желаю вам твёрдости духа, чтобы «переплыть» эту книжку. Если вы, кстати, не заснёте после первых пяти-шести страниц, то, значит, у нас есть что-то общее и вы также упрямы, как был и я, когда принялся за перевод этой старой рукописи или не пойми чего.

Итак,

NAVIUM TIROCINIUM

Часть 1 Пейсли

Глава I

В монастырских чертогах

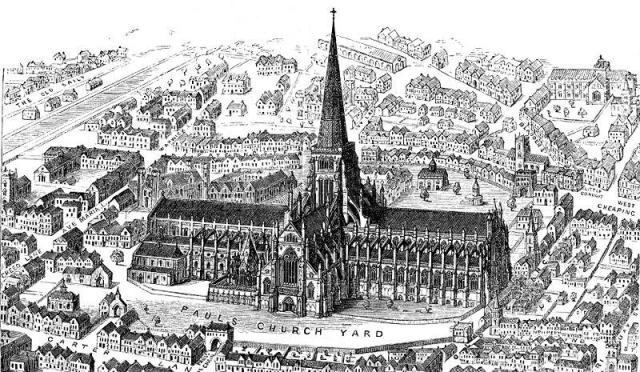

Бам-бум! Бам-бум! – мерный звук колокола настойчиво сзывал монахов Пейсли к вечерне. Они оставляли свои занятия и со всех концов тянулись к величественному готическому собору, высившемуся над монастырём и надо всей округой. Кто-то, отличавшийся прилежанием и усердием, откладывал в сторону перья, толстые книги с серебряными застёжками и старинные манускрипты. Другие иноки, более свойские, около монастырских ворот прощались с мирянами (по большей части мирянками), великодушно благословляя их крестным знамением и, в зависимости от пригожести и возраста прихожанки, лаская её благосклонным взглядом или же сурово напоминая о покаяниях и умилостивительных жертвах. Иные же святые отцы лениво, со вздохом поднимали свои телеса со скамеек в монастырском саду, где они под сенью каштанов проводили послеобеденные часы в блаженной полудрёме или в досужих разговорах друг с другом. Лишь монастырский повар со своим подручным не покинули поста у кухонных печей, занятые приготовлением такого сытного ужина для братии, коему мог бы позавидовать любой из обитателей селения близ стен монастыря. Да угрюмый монах-привратник не мог оставить ворота без присмотра, чтобы – не приведи Господь! – какой-нибудь грешник не покусился на монастырское добро.

Стоял погожий сентябрьский денёк. На окружающем пейзаже ещё играли летние краски, хотя кое-где уже чуть подёрнутые нежно-золотистыми оттенками наступающей осени. На монастырских полях вокруг там и здесь, будто тёмные жучки виднелись крестьяне – аббатские ленники, спешившие собрать урожай. Бойко крутилось колесо мельницы на берегу речки. Солнечный диск уже намеревался было опуститься за возвышавшиеся далеко к западу холмы, но, как будто, на миг задумался и в нерешительности завис над кромкой утёсов. Последние лучи весело играли на цветных витражах в высоких окнах большой квадратной башни, высившейся в самом центре длинного нефа старинного собора.

Началась вечерня и всё утихло в пределах монастырских стен, и лишь из-за полуоткрытых массивных дверей доносилось усиленное акустикой огромного помещения торжественное пение монахов-бенедиктинцев, иногда прерываемое речитативом молитв. Казалось, даже птахи в монастырском саду перестали порхать с ветки на ветку и прыгать по зёленым лужайкам, как будто понимая важность происходящего в соборе священнодействия.

В самый разгар богослужения к воротам подъехал молодцеватого вида всадник в сверкающих латах, шлеме с чёрным плюмажем, на плече его висел круглый щит, а на боку – грозный меч.

– Salve in nomine sancto, mi fili,1 – произнёс монах-привратник, впуская кавалериста внутрь обители, что, по-видимому, доблестному стражу монастырских ворот приходилось делать уже не впервой.

– Проводи-ка меня к архиепископу, благой инок… Впрочем, нет, лучше позаботься о моей лошадке, я сам найду дорогу к аббатским покоям, чай эта обитель мне теперь как дом родной, – бросил вновь прибывший, спускаясь с седла и отдавая поводья монаху. – Ого! Да я слышу, у вас здесь вечерня идёт. Надеюсь, его высокопреосвященство не снизошёл до участия в распевании Бревиария наравне с монахами. Ха-ха-ха!

Довольный собой, он уверенно поднялся по одной из двух каменных лестниц, ведших в верхние помещения монастыря – туда, где находились личные апартаменты церковных властителей, прошёл через длинную сводчатую анфиладу и смело постучал в одну из боковых дверей, ничем не приметную, если бы не внушительные металлические заклёпки на ней. Она тут же отворилась, и навстречу ему вышел страж с алебардой. Он сразу узнал прибывшего, хотя и с некоторым удивлением, и, не проронив ни слова, пропустил того в комнату. В покоях кроме второго стражника находился лишь один человек – немолодой, сухопарый и невзрачный, по тёмному строгому церковному одеянию и требнику в руках похожий на капеллана, каковым он, в общем-то, и являлся. Он поднялся навстречу гостю и с еле заметным иностранным акцентом приветствовал того слегка ошеломлённым возгласом:

– О, неужели это сэр Фуляртон из Дрегхорна, ordonnance2 его светлости!

– Как видите, он самый, патер Фушье, – ответил гость.

– Но коим образом, – изумился каноник, – управитель прозналь, и так скоро, о прибитии архиепископа в Пейсли? Ведь его высокопреосвященство никого не посвящаль в плани своего передвижения!

– Удивительно, святой отец, что вы такого невысокого мнения о всесилии моего господина, – небрежно ухмыльнувшись, ответствовал сэр Фулартон. – Его люди находятся по всей Шотландии, а уж тем более в землях клана Гамильтонов, коим главой он является. Клянусь небесами! да он проведал о вашем прибытии в Пейсли ещё ранее, чем вы с вашим покровителем въехали в монастырские ворота. Ну, вы меня право рассмешили, патер Фушье. Сколько лет вы уже рядом с примасом, а все время удивляетесь всесилию его кровного брата.

– Да, воистину говорят: «Fama nihil est celerius»,3 – беспокойно вздохнул капеллан. – Однако, ви, дольжно быть, привезли архиепископу значимие известия от досточтимого сэра Джеймса.

– Не то слово, патер Фушье! Клянусь остротой моего клинка, я всегда прибываю с вестями чрезвычайной важности. Для пустяковых письмишек существует огромная армия бездельников скороходов и посыльных. Но самые опасные задания и секретные поручения его светлость может доверить лишь такому отважному, преданному и благородному человеку как я, притом с древней незапятнанной родословной. Ведь мой предок самим Робертом Первым был назначен королевским ловчим. Это знаменательнейшее историческое событие имело место при королевском дворе в городе Перте. А произошло это, почтенный патер, так…

– С вашего позволения, сэр Фуляртон, – прервал его клирик, – я осмелюсь смиренно напомнить, что эту историю я имель счастие услишать ещё в прошлом году, а также, видимо, забив об этом factum,4 ви поведали мне её в последний ваш приезд в свите регента к архиепископу в Эдинбург. Раuса verba,5 син мой. Что же вас привело на сей раз в церковние чертоги? Однако же, я би искренне посоветоваль вам отдохнуть с дороги и вкусить восхитительних деликатесов, которие так искусно, с Божьей помощью приготовляет frater ad succurrendum 6 монастирской кухни, и освежиться живительним бордо, которим польни здешние подвали.

– Ах, да, бордо с монастырской трапезой! Это как раз то, что мне сейчас не помешало бы, – сказал, облизываясь, ординарец. – Но дело у меня, однако, чересчур важное и срочное, святой отец, а потому отведать аббатских яств и запить их прекрасным нектаром французских виноградников я смогу себе позволить лишь после того, как выполню поручение моего господина, герцога Шательро и переговорю с его высокопреосвященством. Надеюсь, архиепископ не будет сильно потревожен, если вы тотчас же известите его о моём прибытии.

– Прошю прощения, э…, но вам придётся немного обождать, благородний сэр, ибо его высокопреосвященство решиль прервать свои труди, угодние небесам, и вкусить пищи земной, даби воспольнить свои сили для приготавливания пищи духовной во благо всей шотландской пастви, – с торжественным ударением на последних словах молвил каноник.

– Как так, отец Фушье! Клянусь моими шпорами, что известия, кои я должен сообщить архиепископу, имеют куда большую важность для судьбы королевства, нежели написание этих ваших катехизисов вместе взятых, – воскликнул гость, не скрывая своего раздражения. – Я осмелюсь просить вас, патер, нет, требовать безотлагательно сообщить архиепископу о моём прибытии и передать ему следующие слова…, – ординарец покопался в памяти, вспоминая фразу, слышанную им от герцога, и сказал, исполненный величия: – Qui autem post me venturus est fortior.7 Вот видите, мне тоже кое-что ведомо из вашей этой латыни.

Каноник, видимо, желая избежать дальнейших пререканий с ретивым посланцем регента Джеймса Гамильтона, смиренно подошёл к отделанной дубовыми панелями стене, нажал какой-то невидимый рычажок и проскользнул в открывшуюся потаённую дверь. Архиепископ Джон Гамильтон, после убийства протестантами в 1546 году своего предшественника кардинала Битона, чрезвычайно заботился о своей личной безопасности и денно и нощно держал при себе охрану. Помимо двух телохранителей, постоянно присутствовавших в апартаментах примаса шотландской церкви, под рукой у него всегда находился отряд копьеносцев и алебардщиков, который в описываемый момент квартировался в одноимённом селении около стен обители, дабы не тревожить умиротворение монастырской жизни, но готовый по первому сигналу тревоги ринуться на защиту примаса.

Через некоторое время невидимая дверь снова приоткрылась, и секретарь архиепископа пригласил Фулартона из Дрегхорна войти в покои своего патрона, сам почтительно оставшись в наружной комнате.

Когда посланник очутился в аббатских апартаментах, примас величаво восседал на кресле с высокой спинкой, покрытой причудливой резьбой. На архиепископе была длинная до самых пят расшитая золотом тёмно-синяя накидка. Из-под круглой вельветовой шапочки весело выглядывали слегка рыжеватые волосы, которые как-то не вязались с аккуратно постриженной степенной бородой. Человек этот был в самом расцвете своих жизненных сил, на вид ему трудно было дать больше сорока лет. Чуть раздобревшие формы его тела и лёгкий румянец на лице давали понять, что архиепископу отнюдь не чужды были земные слабости и, возможно, даже выходившие за ограничения его церковного сана. Тем не менее, обыденность его общего вида, пусть и приукрашенного красивыми архиепископскими одеждами, искупалась необыкновенно выразительным лицом с пристальным и всепонимающим взглядом, светящимися умом глазами и плотно сжатыми губами, что свидетельствовало об интеллекте, твёрдости характера и незыблемости убеждений.

В огромном камине догорали два полена, уже почти превратившиеся в тлеющие угольки. Рядом стоял дубовый столик, на котором лежали остатки жареного каплуна и стоял кубок с недопитым вином.

Вошедший поклонился и поцеловал протянутую ему ладонь с драгоценным перстнем.

– Я вас слушаю, сэр Фулартон – так, кажется, ваше имя, если меня не обманывает память, – несколько свысока молвил архиепископ Сент-Эндрюс, видимо, недовольный тем, что его оторвали от столь важного занятия.

– С вашего позволения – сэр Джон Фулартон из Дрегхорна, если говорить точнее, – поправил гость, приосаниваясь. – Я прибыл с поручением от его светлости герцога Шательро.

– Надо заметить, вы вошли в большое доверие к управителю, сэр Джон Фулартон из Дрегхорна, – примас сделал нарочитое ударение на имени. – Последние два года он лишь вам и доверяет быть посланцем к его брату. Странное постоянство лорда-управителя, так ему несвойственное. Говоря по правде, я теряюсь в догадках, чем вы могли заслужить такую честь, сэр, – закончил архиепископ и пристально посмотрел в глаза Фулартону.

– Признаться, я тоже не могу взять этого в толк, – сказал посланец. – Вероятно, всё дело в моей верности и лояльности герцогу Шательро, управителю Шотландии. Как всем известно, наш род знаменит своей преданностью шотландским королям.

– Королям, сэр! Но не забывайте, что мой брат всего лишь регент, пока королева Мария слишком мала даже для того, чтобы вскарабкаться на трон без помощи нянек, – строго произнёс архиепископ. – И где же ваш хвалёный патриотизм, сэр, раз вы ставите за лучшее называть моего брата Джеймса Гамильтона, лорда-управителя оным французским титулом – герцог Шательро!

– Ах, ваше высокопреосвященство! Видите ли, при солнечных лучах можно легко и быстро прочесть святое писание, а под лунным мерцанием на это потребуется в стократ больше времени. А посему, хоть это и одно и то же лицо, мне, однако, предпочтительнее быть слугой его светлости герцога Шательро, нежели просто лорда Джеймса Гамильтона. Ведь мой славный предок прислуживал самому королю Роберту Первому, будучи его ловчим! – изрёк посланец.

«Какой тщеславный тип, этот Фулартон! Мой братец любит окружать себя такими как он», – подумал архиепископ, а вслух произнес:

– Перед Богом все равны: лорды и герцоги, крестьяне и ремесленники, ратники и священнослужители… Так в чём же состоит ваша миссия, и как понимать эту цитату из святого евангелие, которую мне передал патер Фушье? Не кажется ли вам, сэр, кощунственным в объяснении своих поручений использовать священные тексты, кои дозволено произносить лишь в храмах божьих? Быть может, вас, как и раньше, уполномочили передать мне письмо его свет… хм… от Джеймса Гамильтона? – спросил архиепископ, надеясь уколоть самолюбие амбициозного посланника. – Где же оно?

– Сэр Джеймс Гамильтон, – решил уклониться от обсуждения титулов своего патрона его клеврет, ничуть не обескураженный тоном архиепископа, – повелел сообщить вашему высокопреосвященству, что он нуждается в вашем совете по неким государственным вопросам, кои не могут быть доверены ни предательской бумаге, ни чужим ушам, и что нынче ночью после девяти часов он тайно и в одиночестве подъедет к воротам монастыря. Мой господин просил предпринять всё возможное для сохранения полной секретности его краткого приватного визита. Это всё, что мне поручено сообщить вашему высокопреосвященству.

Кратко и чётко изложив суть дела, не сказав ничего лишнего, сэр Фулартон из Дрегхорна снова поклонился – больше для того, чтоб скрыть свою ухмылку, нежели для учтивости.

– А не опасается ли мой брат в одиночку путешествовать по этим неспокойным дорогам, да к тому же и ночью? – в голосе архиепископа беспокойство смешивалось с недовольством, ибо примасу не по душе пришлась секретность предстоящего визита его брата регента.

Посланец, не догадываясь об истинных причинах тревоги архиепископа, лишь усмехнулся и ответил:

– Ваше высокопреосвященство заблуждаетесь, коли полагаете, что шотландский управитель будет подвергать себя такой опасности как путешествие в одиночку. Всем же ведомо, сколько у него недоброжелателей! Да и простое отребье, шатающееся по нашим дорогам… Известное дело, охрана у моего господина самая что ни на есть надёжная: все превосходные воины. Но коли весь отряд подъедет к монастырским воротам, монахи могут переполошиться и поднять тревогу, подумав, будто монастырь собираются брать штурмом… Охрана регента останется чуть поодаль. Так что нет никаких причин беспокоиться за безопасность его светлости.

– Но к чему такая таинственность? – спросил примас скорее себя самого. – Разве же, как случалось раньше, не может один родственник повидать другого, не вызывая сплетен и кривотолков?

– Ну, на это я не в состоянии дать вразумительный ответ, ваше высокопреосвященство, – ответил ординарец. – Слуге не следует лезть в тайны своего господина, ежели тот не желает его в них посвящать.

– Однако же, сэр, мне удивительно слышать, как вы, благородного происхождения человек, называете себя слугой, – архиепископ не оставлял надежд задеть собеседника.

– Прошу прощения, но ведь ваше высокопреосвященство тоже не может не считать себя слугой. Ну, хотя бы слугой Господа, – парировал укол Фулартон и, взметнув голову, добавил: – Невзирая на то, что я и не вассал Гамильтонов, я служу сэру Джеймсу как его единомышленник… а иногда и как добрый советчик.

– Интересно, какие же общие воззрения могут быть у вас с моим братом? – пренебрежительно-равнодушно спросил Джон Гамильтон, втайне, как опытный придворный, надеясь вытянуть из Фулартона какие-либо сведения о намерениях своего высокопоставленного брата и о его, Фулартона, в том участии.

– Ваше высокопреосвященство сможете вскоре сами поинтересоваться об этом у сэра Джеймса, – кратко ответил ординарец, который был весьма осмотрителен в своих речах и не позволил из своих уст вылететь более того, что ему было велено передать, за исключением разве что пышных фраз, высказанных в угоду своему честолюбию.

Архиепископ Сент-Эндрюс, насупившись, молча кивнул головой и сэр Фулартон, поклонившись, покинул его тайную комнату с гордым видом человека, выполнившего ответственнейшее поручение. А примас остался в раздумье: «Ох уж, не нравится мне этот тайный приезд Джеймса под покровом ночи, когда всем добропорядочным людям полагается отдыхать от дневных трудов. Какие ещё мысли пришли в голову моему амбициозному брату? Вероятно, опять строит некие авантюрные планы, коим как обычно мне приходится противопоставлять доводы смиренного разума, дабы умерить его чересчур честолюбивые и далёкие от благочестия порывы. А коли он хочет сохранить в тайне нашу встречу, значит, так и есть – намерения его не совсем чисты». Примас вздохнул и с помощью серебряного свистка призвал патера Фушье…

А тем временем Фулартон, выйдя во двор, направился в трапезную, бормоча по дороге:

– Тьфу! Проклятые паписты! А этот Сент-Эндрюс! Перед Богом, говорит, все равны. Наверное, досадно ему, что брат-то его Джеймс унаследовал и титул и богатство, хоть и младший, а он, Джон Гамильтон – всего лишь бастард, и поднялся-то до вершин власти благодаря брату же… А взять патера этого, французишку набожного! Всё рот мне затыкал. Устроился прихлебателем у примаса, а сам других учит, как жить надобно. Ничего, вот разгонят их монастыри, как в Англии сделали, по-другому птички в рясах запоют. По-шотландски говорить надобно, чтоб всё понятно было, а не на латыни учёность свою показывать… Ну, хорошо, регент уже на нашей стороне – не зря я ординарцем при нём состою. Пускай теперь постарается, и речами своими витиеватыми брата-церковника к нам приманивает.

Ординарец Джеймса Гамильтона вошёл в трапезную и зычно кликнул:

– Эй, Фергал! Кухонная твоя душа.

На зов из примыкавшей к трапезной кухни вынырнул юркий повар – монах на вид лет около двадцати пяти, коренастый, невысокого роста. Его рябая физиономия пылала негодованием касаемо того наглеца, кто посмел столь непочтительным образом отвлечь его от сакрального действа – приготовления трапезы для монастырской братии. Однако, узнав зовущего, кухарь сменил гнев на милость, и более того, лицо его расплылось в самой очаровательной улыбке, которую вполне можно было бы принять за искреннюю, если бы не настороженный, колючий взгляд её обладателя.

– Ах, это вы, сэр Фулартон из Дрегхорна! Доброго вам здравия, да благословит вас Господь, пресвятая дева Мария и все святые угодники! – воскликнул повар, как и все монахи наученный щедро раздавать благословения, после чего обвёл взывающим взором стены трапезной, где из ниш строго взирали каменные изваяния этих самых великомучеников. Взгляд монаха преисполнен был такого благочестия и смирения, что, казалось, статуи святых должны были не иначе как закивать в подтверждение искренности слов монаха.

Однако, в итоге подобные воззвания и благословения оставили равнодушными изваяния в нишах и, похоже, мало подействовали и на Фулартона из Дрегхорна, ибо первые молча взирали, а второй бесцеремонно уселся во главе длинного стола на место, предназначенное для настоятеля, и заявил самым беспардонным образом:

– Пичкай этими восхвалениями своего приора, любезный монашек. А мне принеси-ка лучше доброго вина да яств, каковые расхваливал французский патер… Смею покорно надеяться, вы не прочь, святой отец, – и не наложите за то на меня епитимью, – что я называю вас Фергалом, а не отцом Галлусом? Ха-ха-ха!

Продолжая задушевно улыбаться, монах исчез в кухне. Когда через некоторое время он вернулся и расставил блюда вокруг гостя, Фулартон спросил:

– Скажи-ка, приятель, нет ли каких новостей для меня? Не бродят ли крамольные мысли среди братии, и верно ли исполняет свой долг отец-настоятель?

Монах оскалился и ответил любезным и слегка вкрадчивым тоном:

– Что вы, сэр! Наши монахи кротки как ягнята, а приор правит ими подобно пастуху, посохом понукающему своё стадо.

– А почему ты мне не говоришь, что к вам пожаловал архиепископ Джон? – спросил ординарец, хмурясь. – Не за то тебе платят, чтобы ты забывал сообщать о таких важных вещах!

– Тише, тише, прошу вас, сэр, брат Томас может услышать, – сказал повар, опасливо оглядываясь на ведущую в кухню дверь. – Так вы же и не спрашивали про примаса! Но раз вы упомянули патера Фушье, то я догадался, что вам, должно быть, обо всём и без меня уже известно. Так оно и есть – его высокопреосвященство только утром-то и прибыл, во время мессы. Вот мне и приходится помимо похлёбки для братии, ещё и кушанья для архиепископа стряпать, – и монах испустил тяжкий вздох, а улыбка на его лице сменилась печальным выражением.

– Ну-ну, не грусти, монашек, – подбодрил его Фулартон. – Может, скоро твое иночество-то и закончится, как знать. Хотя тебе, должно быть, и так неплохо здесь живётся, а? Пока же продолжай быть тут моими очами и ушами, с чем ты небезуспешно до сих пор справлялся. И какая же удача, что я повстречал такого смышлёного монаха в Эдинбурге в доме архиепископа… А что, больше тебя туда не приглашают?

– Нет, сэр Фулартон, – грустным голосом ответил повар. – Видимо, примас в моих услугах более не нуждается. Ходят слухи, у него какой-то новый иностранный лекарь объявился, некий итальяшка по имени Кардано.

– Ну, не стоит переживать по этому поводу, Фергал. Зато в твоих услугах нуждается больший, нежели примас, – многозначительно сказал ординарец. – А теперь сделай милость – не порти мне ужин своим нытьём и возвращайся к стряпне на кухню.

Повар ушёл, а Фулартон из Дрегхорна продолжал с жадностью уничтожать свою еду, обильно запивая её прекрасным французским вином из монастырского подвала.

Глава II

Учитель и ученик

Впрочем, ещё на двух человек призыв набата к вечерне, не возымел своего повелевающего действия. Они продолжали неспешно прогуливаться бок о бок и мирно беседовать под тенистыми ветвями платана в большом монастырском саду.

Один из собеседников являлся иноком сей обители. Его невысокую и непрочную фигуру облачала ряса из тёмной шерсти, подпоясанная ремешком из оленей кожи; узкие плечи укрывала белая пелерина с прикреплённым к ней чёрным куколем, который был откинут назад и длинный его хвост опускался почти до самой земли.

Дуновения ветерка время от времени теребили остатки седых волос на висках святого отца, равно как и опускавшуюся до самого пояса белую бороду. Судя по её длине, можно было судить о привилегированном положении монаха в обители, ибо по канонам ордена бенедиктинцев того времени бороды инокам были не положены и сбривались как правило каждый месяц, а церемония эта была далеко не очень приятным занятием, принимая во внимание несовершенство бритвенных приспособлений того времени. (Говорят даже, что в монастырях обычай петь псалмы во время этого действа ввели с целью заглушить вопли обриваемых иноков). Поэтому вполне можно понять, почему позволение носить бороду благостно воспринималось теми редкими монахами, на кого оно снисходило, и считалось значимой привилегией. Хотя лицо монаха, испещрённое мелкими морщинами, и несло на себе печать прожитой долгой жизни, на нём не было заметно и толики того выражения безысходной усталости, присущего очень старым людям. Наоборот, казалось, лик старца был озарён какой-то исходящей изнутри энергией, выражавшейся в его безмятежном, умном взгляде и благожелательном выражении его лица. В смотревших из-под густых седых бровей глазах, конечно же, давно уже не сверкал блеск и азарт молодости, но зато лучились накопленные прожитыми годами мудрость и знания.

Можно сказать, что полную противоположность старому монаху являл его компаньон, обладавший как разительным преимуществом в возрасте, так и более привлекательной наружностью. То был стройный юноша, на вид не больше девятнадцати-двадцати лет, шести футов росту, с тёмными слегка вьющимися ничем непокрытыми волосами. То, что он не принадлежал к благочестивой братии этой обители, можно было понять по вполне мирскому одеянию, скромному и аккуратному. Костюм юноши состоял из камзола из серой шерстяной ткани и таких же штанов, поверх которых был наброшен тёмно-синий плащ без отделки, подпоясанный широким ремнём с висевшей на нём кожаной сумочкой, в каких в то время школяры обычно носили свои ученические принадлежности; чёрные рейтузы обтягивали мышцы ног, давая наглядное представление об их крепости, а сандалии из оленьей кожи делали лёгкую поступь ещё более мягкой и неслышной.

Впрочем, внимательный наблюдатель заметил бы, что совсем простой костюм молодого человека явно разнился с его манерой держаться, благородным взором и прямой осанкой. Несмотря на неспешность ходьбы, упругость шагов и завидное соотношение между размером плеч и талии свидетельствовали о натренированности молодого тела. Лицо юноши, весьма приятное на вид, тем не менее, мы не рискнули бы назвать чересчур красивым или невероятно мужественным. Но вместе с тем высокий лоб, открытый, добрый и даже чем-то простодушный взгляд его живых зеленоватых глаз не могли не вызывать безотчётную симпатию или, по крайней мере, располагать в его пользу. Действительно, он более походил на с любопытством вступающего в жизнь наивного мальчика, чем на взрослого юношу, успевшего познать уже суровую действительность бытия. С почтительно склоненной головой молодой человек внимал своему убелённому сединами собеседнику.

– На твоём лице я вижу радость, – рёк старый монах, – причиной коей, должно полагать, является предвкушение возвращения в отчий дом. Но вместе с тем лик твой затемняет облако грусти и смущения. Что же печалит тебя, юноша?

– Вот уж верно, мой добрый наставник, от вашего мудрого взора ничто не укроется, – ответил молодой человек. – Действительно, так оно и есть! Я прямо-таки ликую при мысли, что вновь окажусь среди так любимых мест моего детства, опять буду вдыхать пахучий воздух вековых лесов, укрывающих холмы и ущелья вокруг нашего замка, любоваться спокойной гладью озёр в окружении высоких утёсов и манящих горных вершин, наблюдать за полётом беркутов высоко-высоко в небесах и слушать завораживающее вечернее пение девушек в Хилгай на мелодичном гэльском наречии, которое вызывает столь тёплые воспоминания о моей бедной матушке… А печально мне оттого, что должен буду скоро расстаться с вами – самым мудрым и добрым человеком на этой земле, соблаговолившему так многому меня научить. К тому же мне кажется, что для вас, отец Лазариус, наше прощание едва ли представляется таким уж радостным событием. А посему я и чувствую себя как будто виноватым.

– Что поделаешь, Ронан! – сказал старик, не в силах подавить тяжкий вздох, после чего, однако, продолжил более ровным голосом: – Наше земное бытие состоит из встреч и расставаний, радостей и печалей. Оно подобно переменчивому небосводу, на котором то сияет солнце в безоблачной синеве, то тяжёлые тёмные тучи превращают день в ночь… Но пусть нас утешает сознание того, что праведные души снова встретятся на небесах и уже никогда не расстанутся… Однако ты заблуждаешься, ежели полагаешь, будто предстоящая наша разлука ввергнет меня в уныние, кое на самом деле происходит у людей от неверия в промысел божий и непокорства его воле. Напротив, моё сердце уже преисполнено благодарностью Вседержителю… и радостью за того, кому он сподобил меня передать большую часть моих скромных познаний; должно быть, так душа отца – хоть мне и неведомы истинные родительские чувства – проникается разом и ублаготворением за выполненный долг, и ощущением счастья в тот самый миг, когда он отправляет своё чадо в плавание по океану жизни, благоразумно снабдив его всем необходимым в этом долгом и полном опасностей путешествии… За это время я действительно сильно привязался к тебе и мою душу посетили земные чувства, неведомые ей дотоле, ибо должно мне признаться, что я полюбил тебя как родное дитя. Да простит меня лорд Бакьюхейд, что я дерзаю называть тебя своим сыном.

– Так ведь так оно и есть!- воскликнул молодой человек. – Вы же мой духовный отец… и к тому же учитель и наставник во многих науках. Ежели батюшка заботился о воспитании моего тела и укреплении духа, то вы взрастили мой разум и пестовали душу.

Монах, чуть смущённый восторженными юношескими дифирамбами, посмотрел с укором на молодого ученика и молвил наставительным тоном:

– Чти отца своего превыше прочих твоих учителей! ибо кто, как не он вдохнул в тебя изначально жизнь и направляет затем стопы твои по первым тропам бытия.

– Да-да, вы правы, святой отец, – согласился юноша. – Ведь именно благодаря моему родителю я познакомился с таким замечательным человеком, как вы, отец Лазариус. Мой батюшка сильно переменился после Пинки, на что, вероятно, повлияло его невероятное избавление от смерти в том кровавом месиве. И если до того он прочил мне пойти по его стопам и стать воителем, то после той, последней в его жизни битвы, он необъяснимым образом поменял свои намерения относительно моей будущности и отправил постигать науки под наставничеством учёнейшего из всех монахов.

– То была воля Божья, сын мой! – сказал монах и после краткого молчания задумчиво изрёк: – Ибо тебе не предначертано создателем участвовать в убиение себе подобных.

– Интересно, а какое же мне суждено предопределение, отец Лазариус? – поинтересовался юноша. – Расскажите, прошу вас. Всем в монастыре ведомо о ваших чудесных способностях, и о вашей прозорливости.

Старец лишь покачал головой и с кроткой улыбкой ответил:

– Братия чересчур преувеличивает и часто превратно истолковывает мои умения. Я всего-навсего монах, который, быть может, чуть более чем остальные прочёл мудрых книг. Но умоляю тебя, хоть ты пожалей мои седины и не причисляй твоего учителя к астрологам-шарлатанам, предсказывающим судьбу по движению планет. Подобные горе-прорицатели утверждают, что якобы regunt astra homines8. Тем самым они отвергают божественный промысел, ставя себя в один ряд с еретиками и богохульниками, и всего лишь обманывают простаков ради своей ненасытной корысти. А по моему разумению, Deus regat populum9. И именно к его помощи надо взывать смертному в мгновенья трудностей и отчаяния… Я же тебя обучал наукам истинным, кои даны Богом в помощь людям, наиболее усердным и прилежным, дабы те лучше познали окружающее нас бытие и смогли извлечь для себя и своих ближних из того пользу. Обогащай ум свой познаниями, но не для своего лишь удовольствия, а применяй их во благо людей, делись ими – иначе знания станут для тебя пустым бременем, или даже могут отравить твою душу, запалив в ней пламя порочных страстей.

– Это уж верно, как нелегко мне было науками овладевать, – подтвердил Ронан, пропуская последние слова старика, и возвёл очи горе, как бы призывая небеса в свидетели. – Вспомните-ка, как я корпел над умными книгами, что вы мне давали. А сколько чернил перевёл, бумаги перепортил и сколько перьев поломал ваш ученик, покуда не овладел и старинной латынью, и греческим и теперешними чужеземными языками!

– Умение понимать людей, в других землях рождённых, и доносить им твои мысли есть великое благо, отобранное Богом у людей за их дерзостное желание возвести башню до самых небес, как говорит нам Библия, – с благодушной назидательностью молвил монах.

– Как же! Я хорошо помню то место в писании, где говорится про вавилонское столпотворение, – согласился Ронан и спросил наивно, но с хитрым огоньком в глазах: – Так неужели же можно и в самом деле построить башню до самих небес? Вон в Стёрлинге, замок на какой высоченной скале стоит, а до неба ему все равно, что от кротовины до шпиля вот этого храма, – и юноша поднял взор на уходившую ввысь кровлю готического собора.

Лазариус улыбнулся в ответ:

– Нет, сын мой. В священном писании об этом написано иносказательно. А толковать надобно так: ибо люди дерзнули уподобиться самому Богу, за то и были наказаны; и теперь, дабы понимать друг друга, им надо приложить немало сил, чтобы овладеть чужестранными языками.

– Ну, языки некоторые я уже одолел, – довольно заявил юноша, радуясь, что своим ребяческим вопросом смог вызвать улыбку у старца. – А ещё уйму этих формул мудрёных математических, благодаря которым на земле всё счёту поддаётся!

– О, математика – одна из древнейших наук, которая была на высоком уровне уже в античные времена, – с почтением к этому предмету сказал Лазариус. – И хотя не всем она подвластна, но тебе Господь ниспослал великую к ней даровитость.

– А философские трактаты, а Scholasticus10, которые развивают быстроту мысли и гибкость мышления! – юноша продолжал увлечённо перечислять науки, которыми его обучал монах.

– Однако же не забывай, что они не только учат рассуждать правильно, но и показывают единение Бога и науки, и истинный путь к познанию, – наставительно заметил учёный монах. – Ибо высшее воззрение на главные виды наук может даваться лишь в солнечном свете божественной истины. Помни, сын мой, что наука, хоть направляется на общее, но предметом своим имеет не общие понятия сами по себе, а вещи, которые мыслятся при их посредстве, за исключением, быть может, логики. Не забудь, что scientia est assimilatio scientis ad rem scitam11. Думается мне, что теперь-то ты, верно, можешь считать себя одним из учёнейших школяров по эту сторону Твида.

– А всё благодаря вам, отец Лазариус!

– Тебе надлежит благодарить, прежде всего, Господа Бога нашего за то, что он удостоил тебя такими дарованиями и прилежанием в учёбе. Но остерегись возгордиться своими познаниями! – в голосе монах слышались нравоучительные нотки. – Именно по воле божией ныне тебе больше ведомо о том, как устроен мир и по каким неподвластным людям законам всё в нем проистекает.

– Это уж верно! Да я прежде, к примеру сказать, и не задумывался, насколько сложно устроено мироздание. Скажем, чем руководствуются небесные светила и звёзды, выбирая траекторию своего движения, почему солнце поднимается из-за лесистых холмов Очил12, а исчезает за дальними горами по ту сторону Лох-Ломонда13. Но благодаря вам я постиг научные труды Николаса Коперника и знаю теперь, что наша Земля вместе с другими планетами вращается вокруг Солнца, а не наоборот, как я прежде-то думал, да к тому же и вокруг своей оси!

– О, юноша! То действительно был один из самых великих манускриптов, который мне когда-либо приходилось переписывать!14 Позднее эти мысли были изъяснены великим астрономом в книгах De revolutionibus orbium coelestium, кои были приобретены благодаря щедрости нашего лорда-аббата и хранятся в монастырской библиотеке.

– Да я же их все и прочёл! По вашему доброму совету, – радостно воскликнул Ронан.

– Ну, в астрономии ты теперь силён, юноша, как, впрочем, и в других науках… Как же ты собираешься распорядиться дальше своей судьбою, Ронан, – поинтересовался монах и добавил: – и своими познаниями?

– Хм… – на мгновенье задумался юноша. – Всё зависит от воли моего непредсказуемого родителя. Однако я вряд ли смогу забыть всё то, над чем корпел долгие месяцы. У меня, право, нет никаких оснований сожалеть о проведённой здесь поре. И я должен быть только благодарен моему отцу, что он именно так распорядился моим временем, которое до того я проводил, как мне сейчас кажется, бездумно в беззаботных ребячьих забавах. А вы, отец Лазариус, как вы желаете провести… – Ронан смущённо запнулся.

– Ты хотел, вероятно, спросить, как я желаю провести последние годы моей жизни?… Да-да, не прячь твой сконфуженный взор. Ты всегда был честен и меня не обижает прямолинейность твоего вопроса, ибо она проистекает от чистоты твоей души… Мне и впрямь долженствует глядеть правде в глаза. Я уже стар в летах и слаб телом, чтобы продолжить моё пилигримство по миру. К тому же многие государства на континенте уже захлестнула волна реформистской ереси. Все устои религии рушатся, у людей, подстрекаемых антихристами-кальвинистами, поднимается рука на монастыри, церкви и на христианские святыни. И в этой стране тоже уже пробиваются и даже начинают плодоносить ростки зловредной ереси. А наши прелаты вместо наведения порядка в церковном устройстве, где царят стяжательство, алчность и праздность, когда монастыри, а особенно превратившиеся в землевладельцев аббаты богатеют, а народ недоумевает, видя как слова церковников расходятся с делом, – Лазариус тяжко вздохнул,- вместо борьбы с чумой изнутри дома своего, мы всё больше и больше посылаем еретиков, так называемых протестантов на костёр, – с возрастающей досадой продолжал речь обычно спокойный Лазариус. – Всё более число вельмож и сановников оставляют ложе католичества и используют еретические вероучения ради достижения своих честолюбивых и корыстных целей.

Ронан смотрел на старца с широко открытыми глазами, в которых читалось недоумение.

– Отец Лазариус, я никогда не слышал от вас подобные речи! – воскликнул он.

– Не хотел потому что я бередить твою душу беспокойными думами. Но лучше уж я подготовлю тебя к борьбе с искушениями сейчас. Дабы пройти по дороге жизни как настоящий благочестивый христианин и приверженец правоверной католической церкви, тебе должно научиться отделять зёрна от плевел…

Надо признаться, однако, что последние экзальтированные фразы Лазариуса молодой человек хотя и слушал с почтительным уважением, но они не нашли в его сердце заметного отклика. Ибо, во-первых, он находился ещё в том возрасте, когда жажда жизни и юношеский максимализм оставляют зачастую без должного внимания наставления умудрённых опытом стариков. А во-вторых, у Ронана абсолютно не было тяги к теологии, равно как и философии. Юноша любил и уважал Лазариуса, хотя иногда и пытался спорить с ним. Но то были скорее попытки развязать полемику, чтобы научиться выражать свои мысли в правильном обрамлении и последовательности. Монах только поощрял такие упражнения в логике и риторике. Но на теологические темы Ронан старался не перечить старому человеку, побывавшему за свою долгую жизнь не в одном монастыре Европы и обогащённому знанием не только Библии, которую он знал почти наизусть, но и трудами теологов и философов как того времени, так и античности.

Еще долго длилась прощальная беседа монаха Лазариуса и молодого Ронана в саду аббатства Пейсли в начале осени 1552 года от рождества Христова. Мы будем приводить здесь летоисчисление в привычном для читателя виде, хотя, по правде говоря, в то время было принято ещё часто вести счёт не от рождества Христова, а от момента сотворения мира, что встречается во многих хрониках и летописях того периода. В этом случае надо было бы сказать: «…начале осени 5516 года от сотворения мира».

Прошёл срок, чуть более трёх лет, о котором уславливался барон Бакьюхейд, отец Ронана с аббатом Гамильтоном, коего мы встретили в первой главе, и который давно уже был примасом шотландской церкви и звался архиепископ Сент-Эндрюс. Это время юноша провёл в пределах аббатства Пейсли, где он вёл аскетическую жизнь наравне с монахами-бенедиктинцами и лишь пару раз наведывался домой на денёк-другой. По много часов в день он проводил с пожилым монахом-наставником, который обучал его сначала чтению, письму и разговору – причём не на родном языке, ибо грамоте юноша был обучен ещё в детстве, но на иных, имевших хождение в Европе 16-го века языках, а также латыни и греческому, а потом и другим наукам. Почти всё было необычно и интересно для Ронана: метафизика, математика, логика, астрономия. Лишь философские идеи и теории давались ему с трудом. Видя отсутствие склонности у своего ученика к теологии и философии, монах-учитель не стал сильно углубляться в общие науки, более уделив времени точным наукам, стараясь как можно больше познаний передать юноше.

А учёность старца была воистину исключительная. Лазариус, побывавший в молодые свои годы в монастырях не одной страны и даже одно время читавший богословские лекции в парижском университете, был настоящей кладезью знаний, собранных по крупицам и впитавшихся его проницательным умом в обителях Франции, Италии и Священной империи – ибо в средневековье монастыри как раз и были сосредоточием огромного числа архивов, манускриптов и трактатов. Во времена, когда печатное дело стало едва зарождаться, именно монахи просиживали днями и ночами, переписывая различные рукописи и манускрипты. Обыкновенно это были теологические труды, но попадались среди них и трактаты о природе, астрологии, метафизике и алхимии. Именно такие работы были семенами, упавшими на плодотворную почву пытливого интеллекта Лазариуса.

Возраст, однако, не позволял ему более путешествовать, а пребывание в шумной и суетливой французской столице, в университете которой монах читал теологию, начало досаждать. Весёлая беззаботность молодых богословских школяров тяготила старящегося бенедиктинца, ибо таков был монашеский орден, к которому он принадлежал последнее время. Учёному монаху захотелось спокойного уединения вдали от сумятицы мирской жизни. На счастье, одним из студентов, посещавших богословские лекции Лазариуса в Сорбонне, был его соотечественник, Джон Гамильтон, представитель одного из влиятельнейших и богатейших семейств Шотландии. Монах, узнав о его рукоположении в священный сан и скором возвращении в шотландское королевство, поздравил своего ученика, благословив того на служение истинной религии, и смиренно испросил его благодетельной помощи в возращении на родину, где монах собирался провести остаток своей жизни. Джон Гамильтон, будучи уже аббатом Пейсли, хотя и находился во Франции, изучая теологию и познавая таинства других наук, благосклонно отнёсся к просьбе своего лектора-соотечественника. К тому же Гамильтон был не прочь украсить братию своей обители таким светочем богословия, каким являлся пожилой монах-лектор. Таким образом, Лазариус вернулся на родину и обосновался в аббатстве Пейсли к югу от реки Клайд и недалеко от города Глазго, где он был дружелюбно встречен остальной братией. Тем паче, что ему покровительствовал сам аббат, Джон Гамильтон. Но не только благоволение аббата к старому монаху вызывало уважение к нему со стороны остальных иноков. По большей части они полюбили его за добросердечие, простоту, глубокую мудрость и в то же время кротость нрава. А удивительную проницательность отца Лазариуса, которая была плодом долгой жизни и многолетних странствий, монахи суеверно принимали за данную ему богом прозорливость.

Ещё большее почитание среди братии ему принесли несколько удивительных случаев. Да и взаправду, порой трудно было поверить в вещи, казавшиеся сверхъестественными. Как, скажем, упавшая на землю отставшая от своей стаи обессиленная ласточка, после четверти часа пребывания в тёплых ладонях Лазариуса могла снова подняться ввысь и возобновить свой путь на юг? Почему на засохшем в монастырском саду кусте орешника после молитвы монаха снова распустились зёленые листья? Монахи смотрели на такие события с суеверным благоговением и вопрошали старца, как он это делает, на что Лазариус скромно ответствовал, что всё свершается по велению всемогущего Бога, и что сильная вера и душевная доброта могут творить чудеса. Недоумевающие иноки не могли поверить в такое бесхитростное истолкование Лазариусом этих случаев и сравнивали старца со святым Мунго, который, как известно, за много столетий до этого совершал подобные чудеса, кои даже запечатлены в гербе славного города Глазго.

Джон Гамильтон, аббат Пейсли, когда-то в свои нечастые посещения монастыря любил побеседовать с Лазариусом на богословские темы. Он чтил мудрого монаха и не раз советовался с ним по религиозным вопросам. Ибо в то время всё большее беспокойство вызывало у служителей святой церкви быстрое распространение реформаторских идей, считавшихся ими самой ужасной ересью. И Гамильтон не прочь был послушать мудрого старца, который был верным адептом католической веры, и посоветоваться с ним. Однако такие встречи становились всё реже и реже, поскольку со временем круговерть политической жизни настолько закрутила Джона Гамильтона и вознесла к таким вершинам власти, что возможностей часто посещать аббатство Пейсли уже не было, потому как большую часть времени ему приходилось проводить теперь при дворе и участвовать в решении многих государственных вопросов. Реформаторски настроенные дворяне и сановники считали очень важным привлечь Джона Гамильтона в свои ряды, для чего прикладывали немало усилий, и для этого даже переманили на свою сторону регента, дабы тот попытался «вразумить» брата. Но если иногда в душе аббата Пейсли и зарождались сомнения, и твёрдость его убеждений пошатывалась, то после встреч с Лазариусом он укреплялся в своей вере как никогда. Если протестантские проповедники были знамениты своим суровым красноречием, то старый монах своим негромким голосом мог логически доказать ошибочность реформаторства и утвердить Гамильтона в незыблемой правоте католической веры. После убиения кардинала Битона Джон Гамильтон сделался примасом шотландской церкви, и новые государственные и церковные заботы заставили его почти забыть о своём родном аббатстве, оставив его на попечение настоятеля, и облик Лазариуса мало-помалу был вытеснен из памяти этого государственного мужа.

О том, что примас помнит о его существовании, Лазариус узнал из письма, переданного ему отцом-настоятелем около трёх с половиной лет назад, в котором архиепископ просил своего старого учителя и советника заняться образованием некоего Ронана Лангдэйла, сына «верного сторонника единственно верной католической веры и истинного шотландского патриота» барона Бакьюхейда. Поначалу Лазариуса не очень привлекало предложение стать учителем молодого дворянина. Но когда настоятель по предписанию архиепископа освободил монаха от всех повинностей, кои заключались главным образом в ведении монастырской летописи, помощи настоятелю в написании разных писем и ведении счетоводной матрикулы, инок согласился.

Познакомившись с юношей, старому монаху нетрудно было тотчас увидеть открытость и прямолинейность его характера, представлявшего собой сплав прямо-таки детской наивности и любознательности с одной стороны, а с другой – развитости и живости мышления, хотя и не обременённого ещё глубокими познаниями и жизненным опытом. Неподдельные почтительность и уважение юноши, проявляемые им к старому монаху, пытливость ума и жажда новых знаний вызвали у Лазариуса симпатию. Не удивительно поэтому, что скоро он сильно привязался к своему ученику. А честность Ронана, его прямодушие ещё более укрепляли тёплые чувства, которые монах начинал испытывать к своему подопечному. Как бы то ни было, через полгода эти чувства переросли почти в отцовские, неведомые дотоле Лазариусу. Порой он сам удивлялся тому, что испытывала его душа по отношению к ученику. Старец искренне радовался успехам Ронана в обучении, а когда у того что-то не получалось, Лазариус терпеливо объяснял юноше тайны наук. Благо способности молодого Лангдэйла были таковы, что ему редко требовалось многократное повторение для усвоения урока.

Но время обучения Ронана неумолимо подходило к концу, и вот пришла пора расставания. Искренняя, связывавшая старика и юношу дружба, выражавшаяся внешне лишь в уважительной почтительности ученика и добросердечном наставничестве учителя, делали это событие печально-меланхоличным. Однако, если юношескому максимализму не трудно было справиться с этой грустью, хотя и невозможно было её утаить, то пожилому Лазариусу, невзирая на проведённую в странствиях жизнь с неизмеримым числом встреч и расставаний, было гораздо тяжелее справиться со своими чувствами… Но, правда, ему было легче их скрыть с помощью своей невозмутимой рассудительности и мудрой смиренности.

Долго ещё толковали учитель и ученик накануне их расставания.

Глава III

Подслушанный разговор

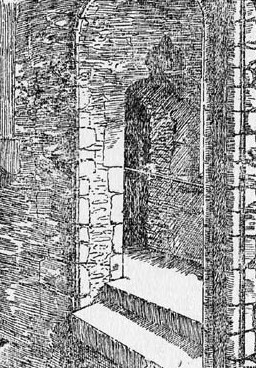

Когда солнце уже зашло, старец и юноша расстались и договорились встретиться после второй заутрени до трапезы дабы проститься, как то подобает между монахами-наставниками и их учениками в католических обителях. Пожелав друг другу спокойной ночи, собеседники разошлись: Ронан направился в свою небольшую, но уютную келью, чтобы провести там последнюю ночь в ставшем почти уже домом монастыре – в отличие от большинства братии, которые спали в общей опочивальне, разделённой лишь перегородками, у юноши была своя отдельная каморка; а Лазариус по своему обыкновению пошёл в южную часть обители, где в то время находилась богатая монастырская библиотека – у пожилого монаха давно вошло в обычай проводить время до начала первой заутрени в чтении старых манускриптов в этой редко посещаемой другими монахами в столь поздний час комнате.

Смиренное спокойствие Лазариуса было потревожено в тот день не только грустью прощания со своим учеником, но и известием о прибытии в монастырь архиепископа Сент-Эндрюса, который также де-юре был и аббатом Пейсли. Старцу передали, что архиепископ намеревался встретиться с ним на следующий день, после мессы и утренней трапезы. Лазариус с противоречивыми чувствами ожидал этой встречи – ещё с одним своим учеником, поднявшимся ныне к самым высотам духовной и государственной власти. «Встречу ли я того же стоического ревнителя веры? – спрашивал себя старец. – Или непоколебимость идей, заложенных в него моими наставлениями, отступила перед искушениями власти?» Таковы были беспокойные думы старца.

Монастырская библиотека занимала большую и когда-то просторную комнату с массивными полками вдоль стен и длинным дубовым столом посередине. Однако, со временем количество свитков, манускриптов и фолиантов множилось, равно как и появлялись новые полки и шкафы для их хранения. Длинный стол исчез, а комната превратилась в некий лабиринт шкафов и стеллажей, занимавших почти всё пространство зала. Для удобства монахов там и здесь были сделаны опускавшиеся полочки двух футов в длину с приставными табуретами, которые служили им своего рода маленькими столиками, где можно было бы развернуть книгу и поставить чернильницу с пером.

Вот за таким-то столиком в дальнем закутке большой, безлюдной и совершенно тёмной в этот час монастырской библиотеки и устроился Лазариус. Он как обычно зажёг свечу, нашёл на тяжёлых полках свой увесистый том, представлявший собой сочинения некоего таррагонского архиепископа, где автор давал толкование некоторым положениям римского права. Ибо, как мы видели, Лазариус был от природы любознателен. А посему, когда он обнаружил за несколько дней до этого странную церковную книгу, где речь шла вовсе не о теологии – хотя именно из-за своего автора, известного испанского католического прелата, она, вероятно, и оказалась в монастырской библиотеке, – а о юридических вопросах, старому монаху книга показалась занимательной, как всё новое и неизведанное кажется интересным любознательному интеллекту, и он увлёкся этой малоизвестной ему ещё темой.

Прошёл час, другой. Монах так был поглощён своим занятием, что не услышал, как тихо, на хорошо смазанных петлях отворилась дубовая дверь и в большую комнату библиотеки кто-то вошёл. Лишь только когда раздались приглушённые голоса и центр зала тускло озарился светом полуприкрытой лампы, Лазариус встрепенулся и хотел было выйти из своего угла, но, неожиданно услышав давно ему знакомый голос архиепископа Джона Гамильтона, неуверенно замер, не решаясь потревожить беседовавших, и даже опустил едва тлевшую лампаду на пол под крышку стола, на котором лежал его фолиант, дабы свет от неё не привлёк внимания вошедших.

– Джон, ты уверен, что здесь нас никто не может подслушать; и почему мы не могли остаться в твоих покоях? Ибо то, ради чего я пожертвовал покойной ночью за пологом тёплого ложа в замке Стёрлинга и рисковал сломать себе шею, путешествуя верхом по ночным дорогам, и о чём мне необходимо держать совет с тобой, не должно быть услышано ничьими ушами, иначе, клянусь небом и землёй, мне грозит великая опасность, – приглушённо произнёс незнакомый монаху голос.

– За это у тебя нет повода беспокоиться, Джеймс, – ответил известный старцу, хотя и много лет не слышанный им голос примаса, – потому как в этот час все монахи сего древнего аббатства мирно почивают на своих соломенных тюфяках. Думаю, на них они, утомлённые служением Господу Богу и своими труженическими повинностями, спят крепче и спокойнее, нежели ты в своей тёплой постели на мягкой перине и шёлковых простынях, мучимый беспокойными мыслями… Право, я не уверен, что к моим комнатам в этом монастыре нет какого-нибудь потайного хода, по которому недоброжелатель, ежели таковой найдётся в стенах Пейсли, может подкрасться и подслушать всё целиком, что там говорится. А посему я и привёл тебя в эту удалённую от келий и моих покоев библиотеку. Покуда не пробьёт колокол к заутрене, мы сможем беседовать совершенно спокойно. А ежели ты покинешь монастырь до зари, то никто вовсе и не узнает, что наше аббатство удостоилось чести принять в своих стенах такого славного сановника и, надеюсь, его покровителя… Полагаю, так было бы даже лучше, чтобы избежать кривотолков.

– Вероятно, ваше высокопреосвященство не рады принимать меня в нашем родовом аббатстве, коли желаете так быстро от меня избавиться! – саркастически прошептал тот, кого звали Джеймс. Фраза, произнесённая таким манером, чем-то напомнила затаившемуся монаху шипение змеи.

– Джеймс!… Как ты можешь так неправильно истолковывать мои слова, кои продиктованы сугубо беспокойством за твою безопасность. Ты же знаешь, какими тесными узами мы связаны и как многим я тебе обязан, – с упрёком молвил шотландский примас.

«Кто бы мог это быть, кого архиепископ называет Джеймсом, и кто так фамильярно позволяет себе говорить с примасом? Неужели…» – спросил себя монах. Смутная догадка мелькнула у него в голове.

– Ладно, ладно, не сердись. Ты всегда был осторожным и предусмотрительным, что помогало твоим планам умного и сдержанного политика, каким и подобает быть прелатам церкви, но, право, мешало моим замыслам как государственного деятеля и управителя королевства. Ты же знаешь, дорогой братец, что я всегда стараюсь прислушиваться к твоим мудрым советам…

– Хотя не всегда им следуешь, мой лорд, – сердито прозвучал ответ архиепископа Гамильтона.

После этих фраз у Лазариуса не осталось сомнений, что второй персоной являлся не кто иной как сам Джеймс Гамильтон, полукровный брат архиепископа, глава клана Гамильтонов, носивший титул герцога Шательро, который вот уже почти десять лет являлся регентом Шотландии, управляя страной вместо маленькой королевы Марии.

– К месту сказать, Джон, прими мои сердечные поздравления с благополучным исцелением от этой заразы, которая так долго мучила твоё тело, – то ли искренне, то ли из вежливости молвил шотландский управитель. – Я более не слышу ни хрипов, ни покашливания, ни отдышки в твоем дыхания. Какому чуду мы обязаны твоим здравием, дорогой брат?

– За сие небывалое выздоровление я благодарю Бога и синьора Кардано, за здравие которого наши монахи три года будут воссылать молитвы. С этой треклятой астмой не могли справиться придворные лекари ни Франции, ни германских княжеств – ты же помнишь мои страдания! Я молил сего прославленного итальянца прибыть в Шотландию и избавить меня от мучений, суля ему всё взамен, на что он благосклонно согласился и за два месяца совершил это чудо, свидетелем коего ты сейчас являешься. Право, мне обошлось это в круглую сумму – две тысячи крон золотом, но я желал бы платить даже больше, лишь бы он остался при шотландском дворе и был всегда под рукой. Впрочем, эти учёные мужи так своенравны… Но я всё едино буду вовеки благословлять его в своих молитвах, хоть он и предпочёл возвратиться на родину в Италию, нежели остаться при шотландском дворе.

– А мой счастливый братец Джон тоже надумал вернуться на вотчинные земли Гамильтонов в родовое аббатство, хе-хе,- слова регента казались весёлыми и беззаботными, но в голосе чувствовалось некое напряжение.

– Я дал обет перед святым распятием в случае исцеления посетить Пейсли и приложиться к мощам святого Мирина, моего покровителя на небесах, – с благоговением в голосе ответил архиепископ. – Лишь только я завершил работу над новым катехизисом и увидел первый отпечатанный экземпляр в Сент-Эндрюсе, я безотлагательно отправился сюда, дабы исполнить мой обет.

– Ха, узнаю моего брата! Благочестие и обязательность в выполнении своих должков – будь то перед Богом или перед людьми, – ехидно заметил Шательро. – Ну-ну. А не пора ли тебе подумать о святом долге перед своим фамильным именем!

– Мне не понятны твои намёки, Джеймс. Разве не к умножению репутации и возвеличиванию имени Гамильтон ведут моё служение истинной вере, радение за нашу страну и преданность её старинной королевской династии?

– Преданность королевской династии! Вот то-то и оно! – воскликнул регент, вероятно, забыв об осторожности. – Опомнись, Джон! Король умер, не оставив сына. А его дочка спасается во Франции при Сент-Жерменском дворе. Спасается от англичан и от своего народа! Ещё пару тройку лет и Мария Стюарт станет женой дофина, а потом и французской королевой. А наша страна превратиться в провинцию Франции, она и сейчас наводнена её войсками… или погрузится в пучину религиозных раздоров!

Лазариус рассудил, что куда благоразумней будет не выходить из своего убежища, нежели дать понять высоким сановникам, что простому монаху известно, по крайней мере, про недоброжелательное расположение главы клана Гамильтонов к Стюартам и маленькой королеве. Однако, ежели бы у старца хватило духу предстать перед высшими сановниками в тот миг и смиренно испросить прощения за невольно подслушанные несколько малозначащих фраз, то этого бы повествования не было вовсе, ибо, как оказалось в дальнейшем, то был наиважнейший момент, предопределивший судьбы как главных героев нашего рассказа, так и многих других известных и безызвестных истории людей. Говоря по правде, лучше бы старому монаху всё же было предстать перед братьями в тот момент, нежели стать невольным свидетелем того, что было сказано далее, ибо тогда не случилось бы многих несчастий. Но порой малозначащие поступки неизвестных людей невольно влияют на исторические события больше, чем действия сильных мира сего.

– Помилуй бог! – воскликнул примас. – Не стоит так неблагодарно забывать, Джеймс, за что ты удостоился титула герцога Шательро и земельных владений во Франции от короля этой страны, – напомнил брату архиепископ Сент-Эндрюс. – За то ведь, что успешно договорился с ним об этом браке!

– Ну, знаешь ли, то было так-таки политическое решение. Как-никак Франция завсегда была нашим верным союзником в извечной борьбе с южным соседом. И кабы не этот мудрый шаг, англичане продолжали бы всеми средствами домогаться Марии для своего юного короля… а в приданое ей всего её королевства. Согласись, что тогда нам не нужна была новая война с Англией, которую мы хотели избежать, но к несчастью не смогли этого сделать, – слова регента звучали убедительно и с ними трудно было не согласиться.

– Ну что ж, может ты и прав. В то время ты поступил верно – к выгоде Шотландии… впрочем, и своей тоже. Однако же, лучше уж пусть Мария будет суженой католического принца Франциска, чем протестантского короля Эдварда. И всё-таки, чем тебя ныне перестал устраивать этот союз, который, по мнению шотландского духовенства, укрепит пошатнувшиеся под напором урагана демонической ереси – кою эти нечестивцы зовут протестантизмом, – устои католической веры и нашу правоверную святую церковь?

– Укрепит, защитит… – красивые фразы, да и только, мой любезный Джон. Время-то бежит, да-да. За четыре года в стране много что переменилось. И прежде всего это… – как бы тебе сказать, – словом, реформистские идеи приобрели уже очень большое влияние среди шотландской знати и даже среди черни.

– Как! Ты называешь богоотступническую ересь реформистскими идеями?! – гневно воскликнул архиепископ.

– Тише, тише, не воспаляй свой дух, Джон, – попытался утихомирить своего брата Шательро. – Все знают тебя как благоразумного и рассудительного человека. К месту сказать, катехизис, про который ты обмолвился, может считаться – и тебе это ведомо, – как отступление от догм римской церкви, и он тоже был написан тобой под давлением необходимости. Ты же это прекрасно осознаёшь. Между прочим, среди реформатских дворян и сановников этот великий богословский труд уже получил большую хвалу и одобрение. Так что, перед тобой открываются все возможности достичь с ними ещё большего компромисса… особенно, если положишься на посредничество твоего верного брата.

– Достаточно мне будет уже этой сделки с ними! Слишком уж велико их влияние в парламенте и я не мог противиться. Однако же, вспомни, как они поступили с моим благодетелем, с кардиналом Битоном, как подбивают народ своими гнусными проповедями против вековых устоев всей нашей церкви. А что они сотворили с монастырями в Англии! Неужели ты хочешь, чтобы и нас постигла та же участь? Э, нет, ты глубоко заблуждаешься, коли считаешь, что можешь примирить примаса шотландской церкви с нечестивыми кальвинистами.

– Beati pacifici!15 – с притворной кротостью произнёс регент.

– А вы, мой лорд, опять, как видно, меняете цвета в угоду своим амбициям. Э-эх, дорогой Джеймс, когда-то ты, казалось, стал стойким приверженцем католической веры после твоего примирения с кардиналом Битоном. А нынче снова якшаешься с этими протестантами, – попрекнул родственника примас.

– Так ведь перемена обличия у нас потомственная черта. Вспомни, любезный брат, почему на верхней части герба Гамильтонов изображена пила, дуб перепиливающая. А?…

– Пожалуй, скоро на нашем гербе может появиться хамелеон – по причине переменчивости твоих убеждений, – или флюгер – благодаря твоей вилявой политике, – с укором ответил архиепископ. – А про геральдику клановую, так то, меня ещё, кажется, в утробе матери начали обучать, хоть она и не была в отличии от твоей законной супругой нашего родителя… Что ж, верно, два столетия назад, Джилберт Гамильтон, наш предок, спасаясь от преследования английского короля Эдварда Второго, со своим слугой действительно поменяли облик, переодевшись дровосеками и, таким образом, погоня промчалась мимо… Но ведь, то было необходимо ради спасения жизни, которой наш великий предок рисковал во имя благородных целей! А помнишь ли ты, что стало причиной того самого бегства сэра Джилберта?… Он восхвалял при английском дворе шотландского короля, славного Роберта Брюса за его мужество, честность и благородство!

– Как, Джон! Неужели ты упрекаешь своего кровного брата в отсутствии мужества?

– Свою доблесть ты проявил на бранном поле в битве у Пинки-клюх ровно пять лет тому назад, в субботу, которая с тех пор и зовётся «чёрной» среди нашего народа, – угрюмо сказал архиепископ.

Если бы Лазариус мог видеть регента, то заметил бы краску смущения на лице регента, когда тот, оправдываясь, отвечал:

– По правде говоря, у Сомерсета было больше пушек, пеших ратников и всадников. И кто же знал, что английский флот подойдёт так близко к берегу и начнёт по нам пальбу с моря? Что я мог поделать? И всё же я не бежал с поля битвы!

– Да, ты тактично отступил… в первых рядах. Даже мои монахи сражались до последней капли крови, и сотни иноков погибли, защищая Шотландию и её веру, – сурово молвил примас.

– Джеймс, любезный брат мой, я прибыл к тебе, в конце концов, не для обсуждения моих полководческих достоинств или недостатков. Тебе же ведомо, как мне ненавистны эти склоки, коими так изобилует придворная жизнь, и мне тем паче не хочется искать ссоры с тобой, – голос регента стал ещё более мягким и вкрадчивым. – Напротив, я всей душой ищу понимания и содействия моего дражайшего брата и главы шотландской церкви.

– Если ты снова желаешь убедить меня отступиться от католической веры, то, видит Бог, я буду стоек к подобным сатанинским искушениям! – архиепископ Сент-Эндрюс, казалось, был непреклонен как скала.

– Но послушай, Джон, ведь династия Стюартов стала неспособной управлять страной. Иаков не оставил наследников мужеского пола, по крайней мере, законных. А юная Мария вскоре сочетается браком с дофином и непременно останется во Франции. Быть французской королевой, надо думать, более привлекательно, чем править в Шотландии. Увы, – Шательро вздохнул. – А ведь нашей стране в это тяжёлое время нужен монарх, который сможет примирить враждующих католиков и реформистов, найти компромисс между ними.

– Уж не такой ли как Джеймс Гамильтон, желаешь ты сказать? – с затаённой тревогой спросил шотландский примас, начинавший понимать, куда клонит его брат.

– Отрадно осознавать, что мой братец такой прозорливый. Тебе же ведомо – да и всей стране про то известно, – что я, то есть мы, конечно, – правнуки короля Иакова Второго и что после Марии Стюарт первый наследник шотландского трона – это я, сэр Джеймс Гамильтон, герцог Шательро, шотландский лорд, регент страны, член Тайного совета и так далее…

– То верно, что ты уже два десятка лет являешься первым наследником на шотландский трон. Но видно, Богу не угодно, чтобы ты на него когда-либо взошёл, – серьёзным тоном рассудил архиепископ.

– Может статься, не угодно твоему богу, дорогой Джон, – богу, коего поддерживает римский папа и вся его огромная рать кардиналов и епископов. А реформисты будут рады сместить католическую династию и возвести на трон протестантского короля, коим я мог бы с успехом стать. Поверь мне, брат, мы так сможем преобразовать твою церковь, что и протестантские лидеры будут довольны, и твоя власть как шотландского примаса останется, – уверено говорил регент. – On a menage la chevre et le chou16, так, кажется, говорят во Франции, хе-хе-хе. Право сказать, я уж немало размышлял, как этого добиться. Мы, кхе, то есть я считаю этот путь наилучшим для шотландского королевства.